为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神,持续学习宣传贯彻习近平文化思想、习近平总书记关于青年工作的重要论述,引导青年学生在实践中铸牢中华民族共同体意识,在服务社会中受教育、强本领、显担当,努力成长为有理想扎根基层、矢志奋斗、肯奉献的新时代青年,近期,外国语学院学子踊跃投身2025年大学生暑期“三下乡”“返家乡”“扬帆计划”等社会实践活动,在基层一线书写青春答卷,用实际行动诠释青年担当。

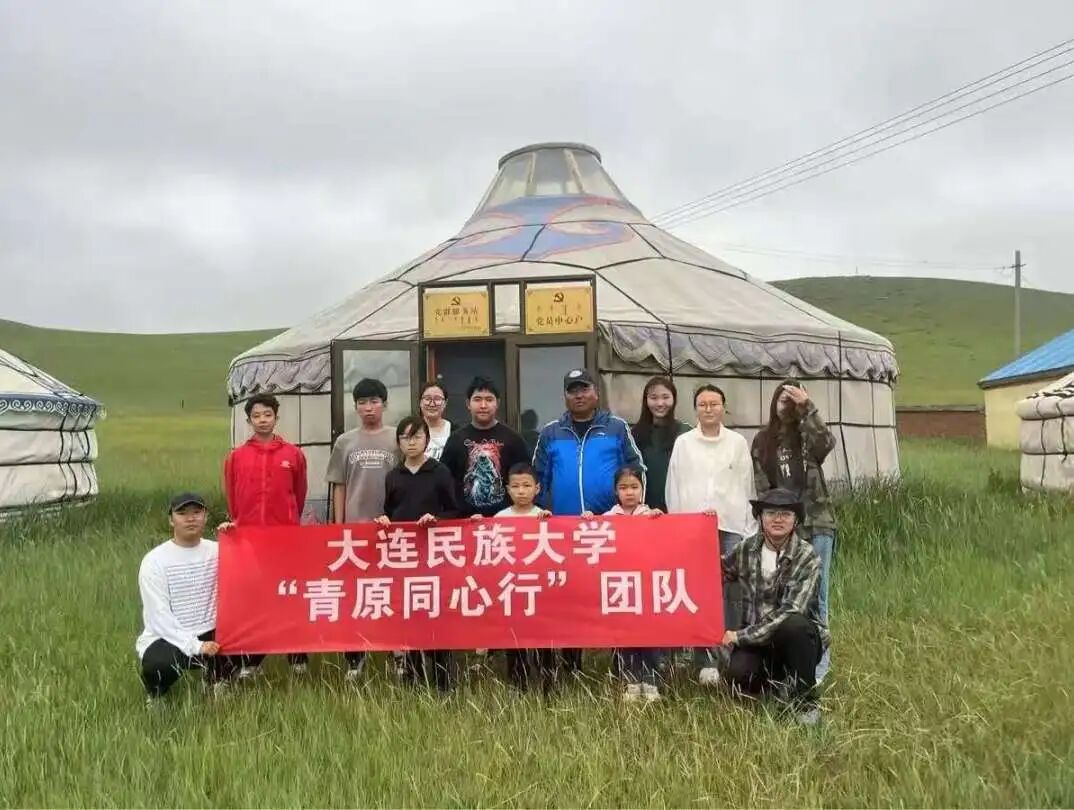

三下乡

实践地点:

内蒙古自治区 锡林郭勒盟 西乌珠穆沁旗 吉仁高勒镇 都日布勒吉嘎查

实践人员:

阿毕雅苏 财理甘 其勒格日 陈白嘎丽 仪德品 尼日干

实践感悟:

当晨露未晞时与牧民并肩驱赶羊群,当合力搭建承载游牧文明的毡房,当围坐在蒙古包里聆听祖辈守护草原的往事,我们深切感受到:中华民族共同体不是抽象的概念,而是流淌在热奶茶里的温暖,镌刻在古老马鞍上的记忆,闪烁在孩子们眼中的光芒。

这片土地上的每个民族都在用最朴素的方式诠释着“共饮一江水,同护一片绿”的深刻内涵。牧民们日复一日逐水草而居的坚韧,正是中华民族自强不息精神的生动注脚;各民族携手修葺的不仅是草原栅栏,更是守望相助的精神家园;我们向少年儿童讲述的民族团结故事,正是在新时代播撒“中华民族一家亲”的思想种子。

这些汗水与欢笑交织的日常,这些文化共鸣与情感共融的瞬间,都在诉说着一个真理:中华民族共同体意识,是扎根于共同历史记忆、生长于共同奋斗实践、绽放于共同精神家园的生命之花。我们要让这朵花开遍神州大地,让“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念,成为实现中华民族伟大复兴的强大精神纽带。

实践地点:

辽宁省丹东市抗美援朝纪念馆

实践人员:

杨蕊欣 樊香妍 珠岚其其格 李晓瑛

实践感悟:

踏入丹东抗美援朝纪念馆,历史的厚重感扑面而来。 看到墙上毛主席、周总理关于抗美援朝的论断,深切感受到老一辈革命家的战略眼光与担当。那枚 “抗美援朝纪念” 徽章,似有千钧重,它是志愿军将士浴血奋战的见证,每一道纹路里,都藏着 “冰雕连” 以血肉筑长城的壮烈,藏着上甘岭坑道中永不熄灭的战斗意志 。 了解朝鲜内战爆发背景,更明晰这场战争的正义性与必要性。 志愿军战士以钢铁意志,在极艰难条件下击退强敌,用热血铸就和平盾牌。如今,和平鸽在蓝天翱翔,可我们怎能忘记,这是无数先烈用生命换来的。

作为新时代青年,我们要传承抗美援朝精神,以爱国为底色,将个人奋斗融入国家发展,守护先辈们用生命捍卫的美好,让红色基因在新时代熠熠生辉 。

实践地点:

辽宁省大连市博物馆

实践人员:

乌力吉巴特尔 刘博宇 杨灏 张钟语 邢佳泽

实践感悟:

在这次三下乡实践活动中,我们小组来到大连市博物馆进行爱国主义教育学习。看到展馆里真实的历史照片和资料,我对这片土地的故事有了更深的体会。

最打动我们的,是那张1945年11月8日建立大连民主政权的黑白合影。十多位先辈穿着朴素的棉袄站在市政府楼前,神情庄重而坚定。旁边的展柜里,珍藏着1945年11月1日创刊的《人民呼声》,,那时候刚赶走侵略者,先辈们就顶着困难办政府、出报纸,这份在废墟中建设新家园的劲头让人敬佩。

在第二块"弘扬革命文化"的展板前,展现着1945年成立的东北文工团演唱《黄河大合唱》的情景。还有1948年大连劳动英雄合影里,那些带着奖章的普通工人朴实、灿烂的笑容。我们在"把一切献给党"的红墙前合影时,突然懂了这条贯穿历史的红线。从创刊的《人民呼声》报纸,到文工团的歌声,再到劳动英雄额头的汗水,最后化成墙上这句话。就像展馆里那盏老马灯,当年照亮战后的废墟,如今依然映着我们年轻的脸庞。这份把青春献给家国的接力,原来一直都在传递。

返家乡&扬帆计划

实践地点:

黑龙江省哈尔滨市双城区永治街道办事处

实践人员:

谢婧琦

实践感悟:

在参加“返家乡”活动的日子,让我对“责任”有了更具体的感知。

反诈骗团日里,我们把生硬的法条变成“阿姨您看这个案例”的家常话,用短视频演示骗子的套路。当有老人说“现在知道咋防骗了”,我突然懂了:基层工作不用多宏大,能实实在在帮到人就很有意义。

“巧手童音”活动则像一缕暖光。教孩子们做手工时,他们天马行空的创意总能带来惊喜;陪他们读绘本、练朗诵,稚嫩的声音里藏着对世界的好奇。这让我想起自己小时候在社区的时光,原来温暖真的会代代传递。

这段实习让我知道,家乡的美好不仅是记忆里的模样,更需要年轻人用行动去守护。作为大学生,我们能用新想法给社区添点力,用耐心把服务做到实处。未来,我还会带着这份热忱回来,为这片土地做更多力所能及的事。成为能为家乡搭把手的“自家人”。

实践地点:

内蒙古自治区赤峰市巴林左旗血浆站

实践人员:

赵舒洁

实践感悟:

在血浆站参与扬帆计划的日子,像一场关于生命的深刻启蒙。

起初面对“血浆捐献”四个字,我总带着些忐忑。直到亲眼看见流程:医护人员严格的消毒步骤,对捐献者健康的细致问询,以及那句反复强调的“每一份血浆都可能挽救一条生命”。才明白,原来这里的“扬帆”,是为生命续航。

我们为等候的捐献者递上温水、整理宣传册,看似琐碎的事,却在一次次微笑与道谢中变得有温度。原来公益从不限场景,在血浆站这个特殊的“驿站”里,每一份爱心都在悄然传递,为绝望中的人撑起希望的风帆。

离站那天,墙上的感谢信又多了几封。原来“扬帆”从不止于远航,更在于让每份微小的善意,都能抵达需要的地方。这段经历教会我:生命与生命的牵连,往往就藏在这些看似平凡的坚持里。这段经历让我懂得,所谓善意,就是用自己的微光,为他人照亮前路。而我们每个人,都可以是那个扬帆的人。

实践地点:

贵州省六盘水市六枝特区人力资源和社会保障局、就业局

实践人员:

李克艳

实践感悟:

古语有云:“耳闻之不如目见之,目见之不如足践之”。暑期,我怀着满腔热情参与了大学生“返家乡”暨“扬帆计划”社会实践活动,选择了就业局业务办理工作这一岗位,此次实践,为我打开了认知家乡的新窗口——原来那些印在政策文件里的“就业优先”,那些书本上读到的“民生为本”,都在工作人员的指尖、在招聘会的人潮中,化作了实实在在的温度。

实践的日子很短,但在我心里种下的种子很长。它让我明白,真正的成长从不是远离故土的漂泊,而是带着热爱扎根的坚定。工作人员们为高校毕业生答疑解惑、用方言给乡亲们讲解政策;看着招聘会上人们找到工作时眼里的光,我忽然懂得,建设家乡从来不是某个人的壮举,而是无数人接力奔跑的征程。

外院学子的社会实践之旅,以脚步丈量大地,以语言搭建桥梁,于实践中明悟:学识要落地生根,青春要融入时代肌理。未来,外院学子将携这份实践赋予的初心与成长,以语言为舟、奋斗为桨,让所学所长在祖国需要之处绽放价值,书写扎根时代的绚丽答卷。